こんにちは!(^^)!

日田地区、九重町を担当しております、ICT教育サポーターの矢幡です。

いよいよ始業式、入学式も終わって先生方におかれましては、毎日の授業準備や校務に大変お疲れ様です。

日々の忙しさの中で、ICT機器や新しいツールを使いこなすのは簡単なことではありませんよね。

「もっと効率よく、分かりやすい資料を作れたらいいのに…」と感じながらも、なかなか時間が取れない、というジレンマを抱えていらっしゃる先生も少なくないのではないでしょうか。

私たちICT教育サポーターは、そんな先生方の「もっとこうしたい!」という想いを少しでもサポートできればと考えています。

そこで、特に授業準備に関して、こんなお悩みを抱えていませんか?(‘_’)

「パワポで効率的に、質の高い教材を作りたい」

「話題の生成AI、難しそうだけど授業に活かせないかな?」

「この概念を教えるのに図解を入れたい」

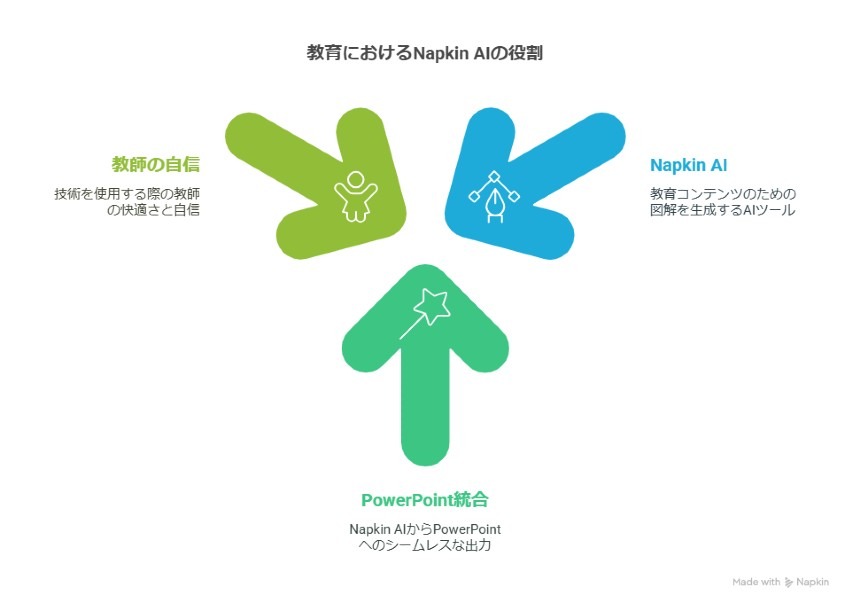

そんな先生方におすすめしたいのが、図解生成AI「Napkin AI(ナプキン ai) 」です。そしてこの度、パワポが大好きな先生方に朗報です!

いよいよ待望のPowerPointへの連携機能が追加されました!

この記事では、PC操作に少し自信がない先生でも、今日からNapkin AIを使ってパワポ教材作成を効率化し、さらに質の高い授業を目指すための第一歩を踏み出せるよう、分かりやすく解説します。

なぜ今、教育現場で「生成AI」が注目されているのか?

ニュースや研修で「生成AI」という言葉を耳にする機会が増えたのではないでしょうか?

文部科学省からも「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」が示され、教育現場での適切な利活用が模索されています。

生成AIは、文章作成だけでなく、画像・動画生成は勿論、アイデア出し、情報収集、そして図解作成など、先生方の業務をサポートする大きな可能性を秘めています。

ChatGPTをはじめ、Google GeminiやMicrosoft Copilotなど様々なツールが登場していますが、「Napkin AI」は特に思考の整理やアイデアの可視化に強みを持つツールです。

適切に活用すれば、これまで図解作成にかけていた時間を驚くほど短縮でき、その貴重な時間を児童生徒との対話や、より創造的な教材研究に充てられるようになります。

図解生成AI「Napkin AI」とは?

Napkin AIは、テキストで指示するだけで、概念図、インフォグラフィック、フローチャートなどの図解を自動で生成してくれるAIツールです。

・驚くほど簡単な操作: 専門知識や複雑なソフト操作は一切不要です。箇条書きでアイデアを入力するだけで、AIが見栄えの良い図を自動生成。まるで、頭の中がそのまま形になるような感覚です。

・思考の整理: 頭の中にある漠然としたアイデアを視覚化することで、考えが整理され、新たな気づきを得やすくなります。

・多様な図解: 様々な種類の図解に対応しており、授業内容や目的に合わせて最適な表現方法を選べます。

これまでも、生成された図解をPNG画像として保存し、パワポに貼り付けることは可能でしたが、文字や図を編集出来ないのが難点でした。

Napkin AIの登録方法

公式サイトへのアクセス

Napkin AIの公式サイト(https://www.napkin.ai/)にアクセスします。

アカウント作成

トップページ右上にある「Get Napkin Free」ボタンをクリックします。

「Sign in with Google」をクリックしてGoogleアカウントでログインするか、メールアドレスで登録します。

簡単なアンケートが表示される場合は回答します。

Napkin AIの基本的な使い方

1. テキストから図解を生成する

テキストの入力

「NEW」から

「Draft with AI」を選んだ場合は、プロンプトを入力して文章をAIが生成します

「Import from file」を選んだ場合は、DOCX,PDF,PPTX,MD,and HTMLを読み込めます

「blank Napkin」を選んだ場合は、白紙のドキュメントに文章を貼り付けます

図解の生成

図解にしたい文章を選択します。

文章の左側に表示される雷マーク(⚡)をクリックします。

数秒後に複数の図解候補が表示されるので、好みのデザインを選択します。

カラーデザインも選択できます(無料版では選択肢が限られます)

図解の編集

生成された図解は、フォント、色、アイコン、接続線などを自由に編集できます。

操作を取り消したい場合は、Mac:「⌘+Z」、Windows:「Ctrl+Z」で戻せます。

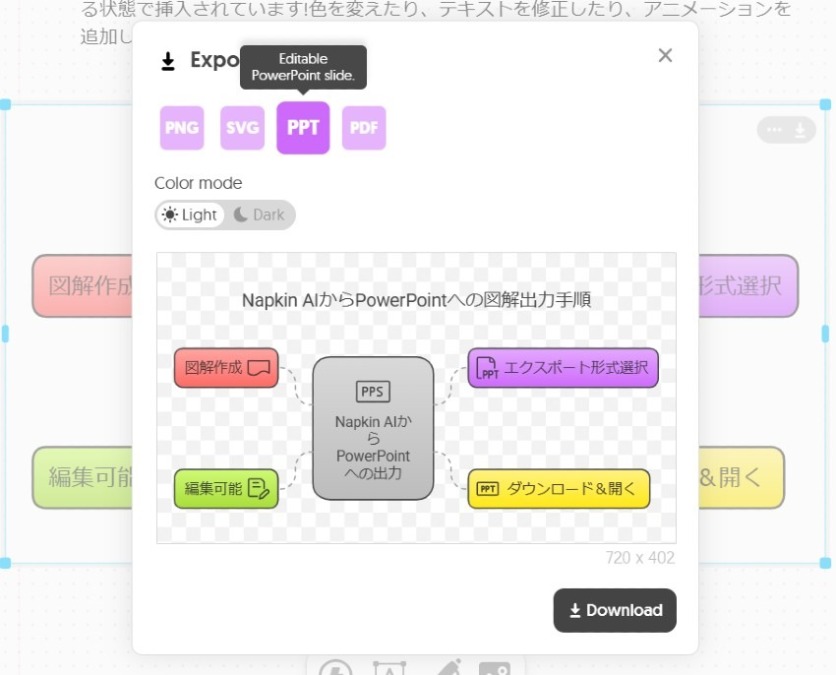

2. 図解の出力・保存

Napkin AIで作成した図解は、以下の形式で出力できます:

PNG形式: ウェブサイトやプレゼンテーションでの使用に適しています

SVG形式: 拡大縮小しても画質が劣化しない形式です

PDF形式: 印刷や共有に適しています

【最新】PPT形式:Powerpointファイル形式

【新機能】Napkin AIがPowerPointに直接出力!教材作成が劇的に変わる!

今回、Napkin AIにPowerPoint(.pptx形式)での直接エクスポート機能が追加されました!

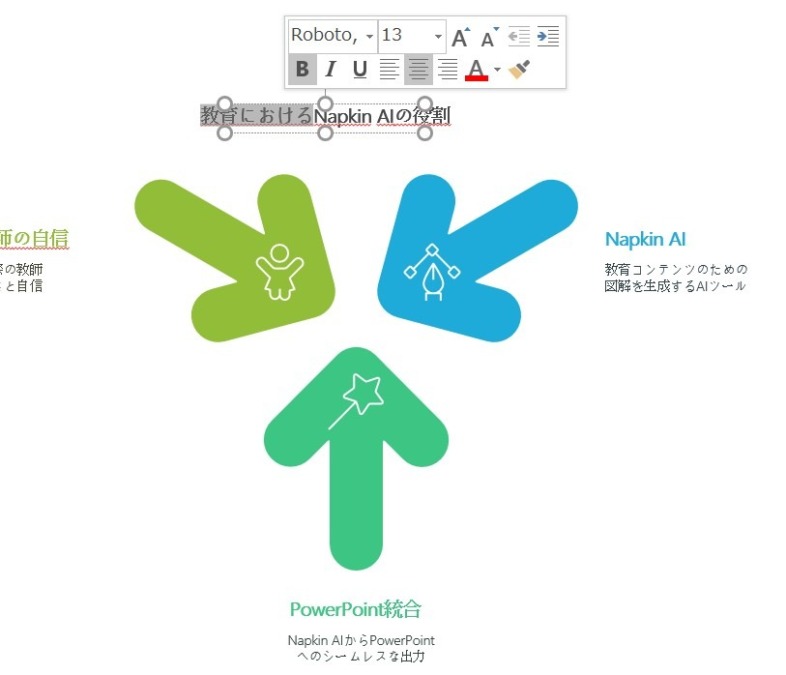

これにより、Napkin AIで作成した図解を、編集可能なオブジェクトとしてパワポに直接取り込めるようになったのです。

これは、先生方のパワポ資料作成やパワポ教材作成において、まさに革命的なアップデートと言えるでしょう。

Napkin AIからPowerPointへの出力方法(簡単ステップ)

1・Napkin AIで図解を作成: いつも通り、テキストで指示して図解を生成します。

2・エクスポート形式を選択: エクスポート(書き出し)オプションの中から「PowerPoint (.pptx)」を選びます。

3・ダウンロード&パワポで開く: ダウンロードされたpptxファイルをPowerPointで開きます。

4・編集可能!: Napkin AIで生成された図解が、パワポ上でテキストや図形として編集できる状態で挿入されています!

色を変えたり、テキストを修正したり、アニメーションを追加したりも自由自在です。

パワポ教材作成での具体的な活用例

・授業の流れをフローチャート化: 複雑な手順や実験の流れも、Napkin AIで素早くフローチャートにし、パワポで調整できます。

・重要語句の関係性をマインドマップ化: 単元の重要語句の関係性をマインドマップで示し、生徒の理解を深めます。Napkin AIで作ったマップをパワポでさらに装飾することも可能です。

・概念図で抽象的な内容を分かりやすく: 歴史上の出来事の相関図や、理科の概念図などを視覚的に表現し、生徒の興味を引きつけます。生成aiを使ったパワポ教材作成がこれまで以上に容易になります。

・グループワークのアイデア整理: ブレインストーミングの結果をNapkin AIで図解化し、パワポで共有・編集することで、議論を活性化させます。

生成AI利用の留意点と可能性

文部科学省のガイドラインにもあるように、生成AIの利用には注意が必要です。特に情報の正確性確認や著作権への配慮は欠かせません。

また、『AIに頼ることで、かえって教育的な工夫が減るのでは?』といったご心配もあるかもしれませんが、AIはあくまで先生の『アシスタント』です。生成されたものを鵜呑みにせず、先生自身の教育観に基づき『下書き』や『たたき台』として賢く活用し、最終的な教材の質を高めることが重要です。

Napkin AIは、アイデアを形にする「壁打ち相手」や「アシスタント」として非常に優秀です。生成aiでのパワポ作成を支援するツールとして、先生方の創造性を刺激し、教材作成の質と効率を同時に高める可能性を秘めています。

まとめ:Napkin AIで、教材作成の新しい一歩を

Napkin AIの新しいPowerPoint連携機能は、多忙な先生方にとって、パワポ資料作成や教材作成の強力な味方となります。

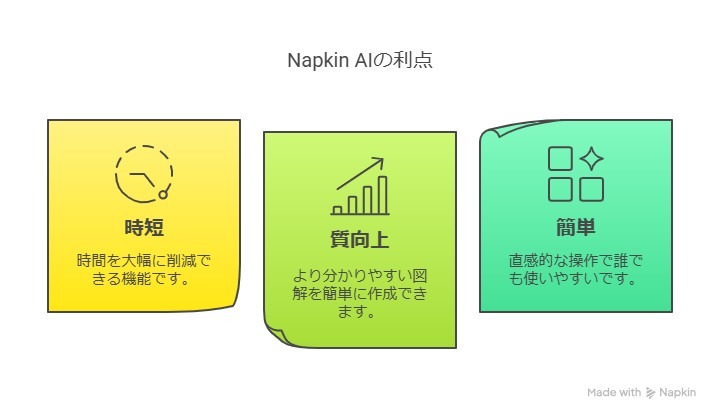

・時短: 図解作成にかかる時間を大幅に削減できます。

・質向上: 思考が整理され、より分かりやすい図解を簡単に作成できます。

・簡単: 直感的な操作で、PCが苦手な先生でもすぐに使い始められます。

まずは無料プランに登録して、簡単な授業の流れやキーワードをNapkin AIに入力し、図解やフローチャートやが生成されるのを体験してみませんか?『生成AIは難しそう…』と感じていた先生も、その手軽さと可能性に驚くはずです。

さあ、Napkin AIで、パワポ教材作成の新しい扉を開きましょう!

私たちICT教育サポーター(ICT支援員)も引き続き情報提供とサポートを行ってまいります。

ご不明な点やご質問がありましたら、お気軽にお問合せください。

以上、「図解生成AI「Napkin AI」で教材作成が変わる!新機能PowerPoint連携を徹底解説」でした。

Napkin AI

▶https://www.napkin.ai/

【本体】初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)

▶https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_shuukyo02-000030823_001.pdf

【概要1枚】初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)

▶https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_shuukyo02-000030823_002.pdf

【概要資料】初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)

▶https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_shuukyo02-000030823_003.pdf